。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その417 4月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、001古書店参加、データ約683万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.古本屋探偵登場!

その誕生秘話――紀田順一郎さん卒寿記念特集『近代出版研究2025』

近代出版研究所編集部

2.『立ち読みの歴史』は『書物から読書へ』の日本的な実践録

小林昌樹

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【自著を語る(番外編)】━━━━━━━━━━

古本屋探偵登場!

その誕生秘話――紀田順一郎さん卒寿記念特集『近代出版研究2025』

近代出版研究所編集部

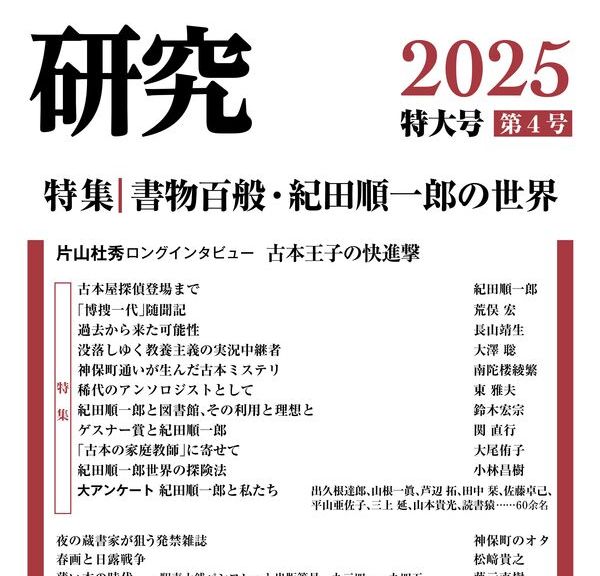

■紀田順一郎先生、卒寿記念特集!

昭和平成令和と、長年、作家、書物評論家として活躍してきた紀田順一郎先生。

その先生の特集が4月10日発売の年刊雑誌『近代出版研究2025』に載ります。

あたかもよし、紀田先生は今年4月、90歳の卒寿を迎えられます。特集で先生の

長寿をお祝いしたいと思います。

先生はこれまで半世紀以上にわたり、無慮300冊を超える図書を執筆、企画、

復刻してこられた書物博士ですが、意外にも初めての特集です。先生の特集を

創刊4年目にして我々編集部で組めたことは望外の喜びです。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=20723

書名:近代出版研究第4号(特集「書物百般・紀田順一郎の世界」他

著者:近代出版研究所

発行元:皓星社

判型/ページ数:A5判並製/416頁

価格:3,520円(税込)

ISBN:978-4-7744-0858-3

Cコード:1000

好評発売中!

https://libro-koseisha.co.jp/publishing/9784774408583/

━━━━━━━━━━【自著を語る(338)】━━━━━━━━━━

『立ち読みの歴史』は『書物から読書へ』の日本的な実践録

小林昌樹

■『近代出版研究』からのスピンオフ

私が2021年に立ち上げた近代出版研究所で年報を出そうということになり、

大あわてで『近代出版研究』創刊号を編集した際、埋草記事として書いたのが

「「立ち読み」の歴史」という歴史エッセイでした。2週間ほどで書いた記憶が

あります。

今回、その「「立ち読み」の歴史」をシングルカットし、晴れて『立ち読みの

歴史』としてハヤカワ新書から出すことになりました(4月23日発売)。

■海外になかった?!

日本人なら誰でも知っている「立ち読み」。けれど、どうやら「立ち読み」と

いう風習は日本独自のものらしいとわかりました。昭和時代、洋行した日本人が、

海外では立ち読みがないのだ、とちらほら書き残しています。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=20774

書名:立ち読みの歴史

著者:小林昌樹

発行元:早川書房

判型/ページ数:新書/200頁

価格:1,320円(税込)

ISBN:978-4-15-340043-6

Cコード:0221

好評発売中!

https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0000240043/

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

書名:近代出版史探索外伝Ⅱ

著者:小田光雄

発行元:論創社

判型/ページ数:四六/488頁

価格:5,500円(税込)

ISBN:978-4-8460-2394-2

Cコード:0095

2025年4月28日発行予定!

https://ronso.co.jp/book/2394/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

書名:町の本屋はいかにしてつぶれてきたか

著者:飯田一史

発行元:平凡社

判型/ページ数:新書/352頁

価格:1,320円(税込)

ISBN:9784582860795

Cコード:0200

好評発売中!

https://www.heibonsha.co.jp/book/b659325.html

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━━

2025年4月~2025年5月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=49

┌─────────────────────────┐

次回は2025年5月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

================================

日本の古本屋メールマガジン その417 4月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

================================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

」-188x300.png)

」-300x191.png)

」-300x192.png)

」ほか-300x195.png)

庶務課(右下)学芸課(左上)〕 三階 第一・第二応接室(左下)」-300x195.png)

/一階発送部(其の二)/二階 第二倉庫/三階 第三倉庫(献本部)」-300x193.png)

及び娯楽室(下)」-200x300.jpg)

-300x192.png)

-300x271.png)

-300x192.png)

-300x190.png)

-300x196.png)

」(1933年)-190x300.png)